逛完龍門石窟,景區內西山(香山)還有與白居易生平有關的香山寺和白園。離開龍門石窟又前往不遠處的關林二訪。

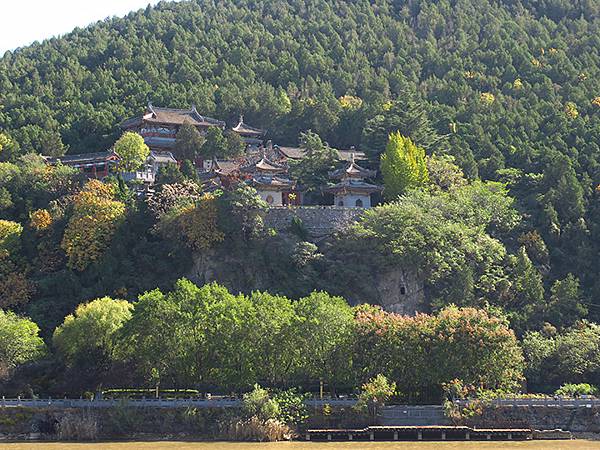

香山寺曾為龍門十寺之首,曾得白居易捐資重修。可惜唐代的香山寺到元代已毀,清康熙年間重新恢復卻不在舊址,現在看到的建築更多是民國和近年新建,只剩幾方碑刻還是古物,包括一乾隆御碑。雖是新廟,香山寺外觀仍算道地,且從這裡眺望西山和伊水的景色還是不錯,看洛陽的高層住宅都快蓋到龍門這裡來了。

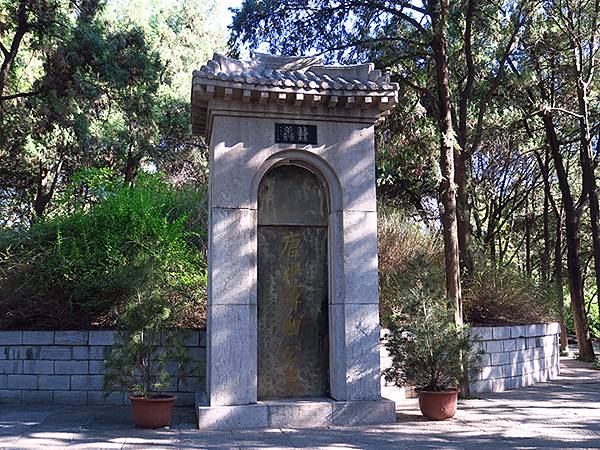

白園據說曾是白居易與朋友賦詩聚會的地方,因死後葬在這裡的琵琶峰,後人便營造成紀念園林,不過近年整修不太好,看不出甚麼園林之美,還有點俗氣,主要就是憑弔一下白居易墓,留有幾面古墓碑和石碑。

關林相傳為埋葬關羽首級之處,墓塚前為廟祠,名列中國三大關廟之一,也就是民間所說的「頭枕洛陽,身臥當陽,魂歸故里(解州)。」這三地關廟。

關林墓塚始建於漢末,據說是因曹操敬重關羽為人便以諸侯之禮將他首級安葬於此。現存廟祠修建於明萬曆年間,清代又加以擴建,因清康熙皇帝敕封洛陽關帝陵為“忠義神武關聖大帝林”,關林成為唯一稱為“林”的關廟,比肩山東曲阜“孔林”,一武一文。現建築群中軸線依序為戲台、大門、儀門、拜殿、大殿、二殿、三殿、石牌坊、碑亭、關塚,院落古柏森森,格局保存相當完整。

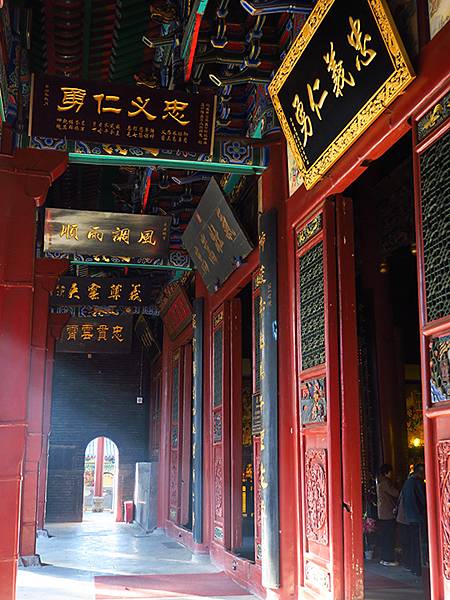

重檐樓閣式的“千秋鑑”戲台(舞樓)和大門之間現作為公共廣場,進大門才需購票。大門前有對明代石獅,兩旁八字牆寫著“忠義”、“仁勇”大字,門前過道的兩端立有清代石牌坊。

儀門原為明代關林廟祠大門,清代擴建大門後才改稱儀門,門前有一對明代鐵獅,門牆上鑲有一方“關聖帝君像”陰刻,據說是岳飛所繪的關羽形象。

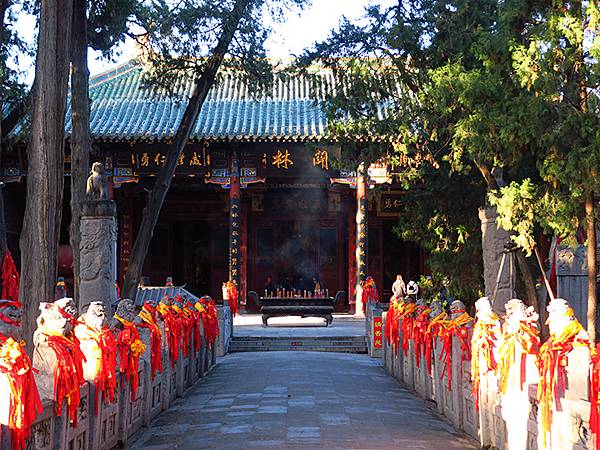

明萬曆20年(1592年)建造關林廟祠時採用的是宮殿格局,所以入儀門有一道長35公尺、寬4公尺的甬道通往大殿,兩側石欄杆上裝飾姿態各異的小石獅。

大殿(啓聖殿)面闊七間,雕樑畫棟相當豪氣,連神像都金光閃閃,感覺像是新塑。大殿前方相連拜殿,供明清時官員致祭謁拜使用。

看到一幅木雕中有紅臉關公、黑臉張飛,那中間肯定是劉備了。關羽和張飛之前還有各自坐騎赤兔馬和玉追(烏騅)。

拜殿的大鐵鐘和殿前平台上一對鐵花瓶也都是明代所鑄,上頭都留有紀年。

拜殿寬闊的前院兩側分列鐘樓、鼓樓和兩座焚香爐,都採對稱形式。焚香爐建於清乾隆時期,雕刻裝飾相當華麗。

院中古柏有棵根部像鳳尾,有棵枝椏像神龍探首。

兩廂間有匹石馬,是赤兔馬嗎?感覺像從其他墓道石雕搬來保存。另一樣關羽的代表物 “青龍偃月刀”因置於高聳拜殿,尺度錯覺成了一支小關刀。

二殿五開間,上懸光緒皇帝手書的“光昭日月”匾,殿中同樣塑有關公像。由於關羽在民間被視為武財神,所以二殿被稱為財神殿。

三殿為寢殿,也稱為春秋殿,殿內兩側塑有關羽夜讀春秋像和一躺在床上就寢的睡像。

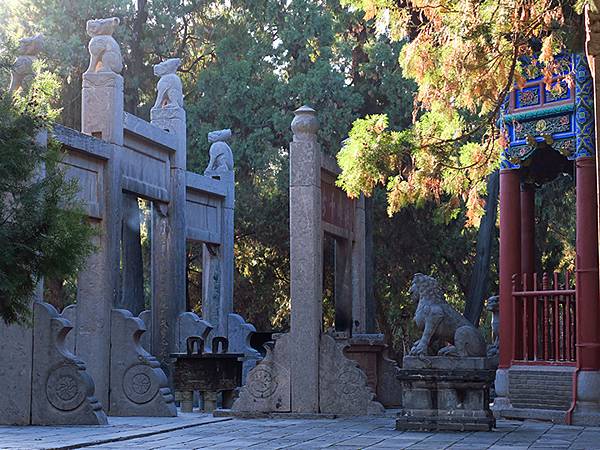

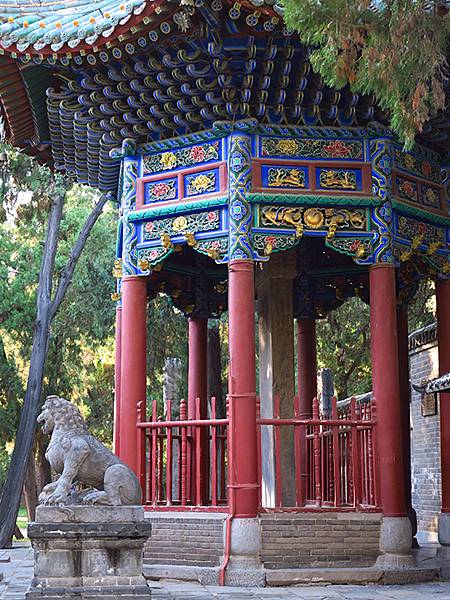

最後就是墓塚了,墓塚前方立有兩座石牌坊,第一座正面題「漢壽亭侯墓」五字,第二座前、後分為書寫「中央宛在」和「英雄千古」,氣氛肅穆。牌坊後方的八角碑亭木結構相當好看,還有許多牡丹雕飾,亭頂的琉璃飾件和小鐵人也挺有意思。碑亭內大石碑上題「忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝林」。

碑亭後方墓塚南牆上的石墓門修於清康熙46年(1707年),兩側對聯寫著:「神遊上苑乘仙鶴,骨在天中隱睡龍。」。門上有兩個狹長小孔,民眾前來祭拜關公會投幣祈福,據說自清代就是如此,讓我好奇後面空間有多大?可曾清理過?

我多年前來關林還是一處相當純樸的古蹟景點,現在變得商業化許多,一路都有小販招呼買香拜關公,黃昏時刻遊客分明不多,卻得不到寧靜,讓人有點煩躁,可惜了一個那麼好的地方。