我喜歡俞源古樸滄桑的氣息,再度重遊已是2015年的事,搭朋友的車從上海出發,花四小時才到,其實還蠻遠。

俞源村口風水林依舊綠意蔥蔥,小溪在這裡流成S型,出現一直徑超過300公尺的天然太極圖,一邊是田地,一邊是古樹林,也成陰陽,不過得從空中才看得出大概。站平上只能留意彎曲的溪流和田裡象徵太極魚眼的人造圓形突起。

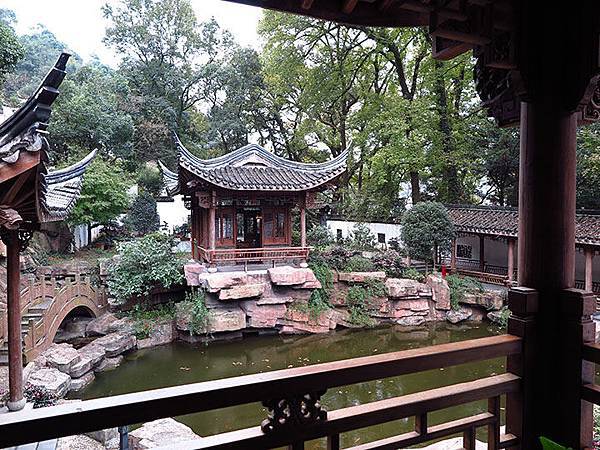

除了巨無霸太極圖地景,俞源村裡到處可看到分散在雕刻、繪畫和地上鋪面的陰陽魚形太極圖案,據說總數有400多個。俞源俞氏第五代孫俞淶與劉伯溫曾為同窗好友,傳說中俞源的風水布局便是出自劉伯溫手筆。現村口的伯溫草堂或曾是劉伯溫靜思擘劃之處,不過原建築已毀,現所見是上世紀末重建。

俞源風水之說不只在陰陽太極,還有人觀察到古村周圍的11個小山丘加上村口田地上的太極圖剛好組成黃道十二宮,村裡的28座堂樓可對應二十八星宿,七口水塘和七口水井則都是按北斗七星座落配置。走到村後還有座可求解夢、圓夢的洞主廟,也增添神秘。

俞源前身為朱村和顏村,俞氏始祖俞德在南宋時才遷居至此,後朱姓和顏姓逐漸凋零,俞源變成以俞氏為主的村莊。明洪武年間,李姓人家遷入與俞氏結親,清康熙年間再有董姓人家遷入,俞源依舊維持多姓,但俞氏一直是主幹,佔七成以上人口。村內最大的祠堂“俞氏宗祠”始建於明隆慶元年(1567年),歷時六年完工,共三進51間,包括一方型戲台,格局保存相當完整。

俞氏宗祠號稱是無蜘蛛結網、無鳥雀宿夜、無白蟻侵蝕的“三無奇屋”,也有人再加上無蚊蠅、樑上不積塵變成“五無奇屋”。還說祠堂中庭一邊長草、一邊不長,自成陰陽。從前去時中庭確實一邊草和苔癬多些,一邊少些,這回看倒沒那麼明顯了,其實不外是日照和濕度差異的影響,不覺得太神秘。另外的“幾無”有可能與建築結構的通風和氣流有關。我比較好奇側廂那些歪斜彎曲的柱子,究竟是因歲月流轉而變形,還是一開始就利用這些有瑕疵的木材,好啟示族人歪材也能正用的道理?

俞源大部分大院為兩進或三進院落,前廳後樓,白牆黑瓦,天井開闊,有點徽派民居的影子,又不全然相似。隔了幾年重訪,老屋都沒太多變化,這必須歸功俞源從2001年起便被列為國家級文保單位,村裡不得隨意拆建。更難得的是俞源還沒沾染過俗的旅遊商業。

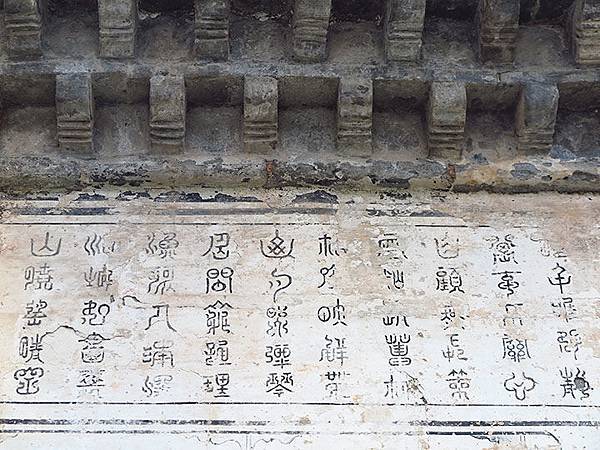

俞源的石雕、磚雕、木雕以及繪畫和書法裝飾都很精采,撇開風水之說仍有太多可以值得品味的地方。

聲遠堂簷檩上的“浪裡魚化龍”木雕,不但美觀,魚身還能隨天氣、季節變化轉變顏色,又是一個有趣的“神祕”現象,應該與濕度有關吧。