羅浮宮2011年遊客數達880萬,比前一年成長約5%,這樣下去破千萬已是指日可待。來到羅浮宮那個遊客不拍幾張照片留念一下,若說羅浮宮一年被按下上億次快門留影也不算誇張。羅浮宮的模樣應該是被拍濫了,我不是職業攝影師,也不住巴黎,很難拍出什麼新意。

羅浮宮現址在12世紀就修有城堡,現在還能從館內看到部分牆基遺址。14世紀時隨著城市擴張,城堡被納入城內,原本的防禦性功能不在,於是查理五世下令將城堡改建為皇室宮殿,後又經過16~19世紀陸續擴建才形成今日所見規模。1789年法國大革命後,收藏皇室大量藝術品的宮殿被轉化為政府機構和博物館使用,1793年8月10日博物館正式開放公眾參觀。(我一直很好奇,量體巨大,又位在巴黎市中心的羅浮宮,如何能躲過世界大戰戰火的波及?難道像北京故宮一樣,大家有默契在保護文化資產。)

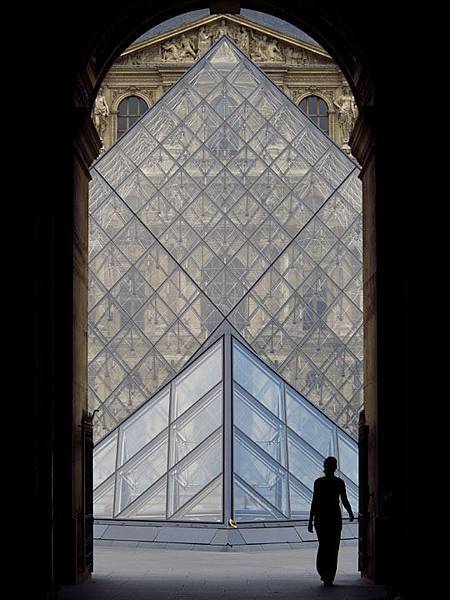

由於遊客數不斷增加,當羅浮宮博物館近200歲時,舊有空間早已不敷現代博物館使用需求。於是在1980年代,法國總統密特朗批准羅浮宮大規模整修計畫,最後由華裔美籍建築師貝聿銘在羅浮宮廣場上設計出玻璃帷幕金字塔,讓地下空間成為羅浮宮新入口,參觀人流可以從這裡等距、平均分散到東、南、北廊三個方向的展示廳。當時玻璃金字塔的造型曾引起爭議,但既要引入現代建築的功能與舒適,又不讓新、舊主體間衝突過大,本來就不是一件討好的工作。自己去參觀時覺得設計非常出色(但遊客數實在成長太快,才十幾年,現在空間與服務設施到旺季時又不敷使用了。),反而後來貝聿銘設計的蘇州博物館,古蹟和新館的結合性就不怎麼優,現代園林造景也讓人失望。當然人的表現不可能一直維持在高峰,而且除了設計團隊,也參雜環境條件、預算和業主方、施工方因素,我只是感慨要產生一個完美的項目是多麼的困難啊。